ECやD2Cブランドを立ち上げたばかりで「発送件数が少ないうちは自分でやったほうが良い」と思っていませんか?

もちろん余計なコストをかけないため自分たちで全て行うことも可能です。しかし、梱包・出荷・在庫管理といった発送業務は、件数が少なくても意外と時間を奪います。商品開発や集客に注力したいタイミングで、発送対応に追われてしまう。そんな課題を抱える小規模EC担当者の方は多いはずです。

実は、小ロット(少量出荷)からでも利用できる物流代行サービスは年々増えています。例えば「月10件から」「単発案件もOK」など柔軟な倉庫も登場しており、事業規模や成長段階に合わせた外部委託が可能です。

そして小規模からでも物流代行を利用するメリットは多くあります。

この記事では、現場経験をもとに、小ロットでも安心して始められる物流代行の選び方と導入前に押さえておきたい5つのポイントをわかりやすく解説します。

初めて物流を外注する方でも、この記事を読めば「何から始めればいいか」が明確になります。

目次

小ロット対応の発送代行とは?少量でも頼める仕組みを理解する

ECやD2Cビジネスが多様化する中で、月10件〜100件程度の出荷しかないけれど発送代行を頼みたい、といったニーズも見られます。

こうしたニーズに応えるのが小ロット対応の発送代行サービスです。これは出荷件数がまだ少ない段階でも、在庫保管・梱包・出荷・同梱・返品処理といった物流業務を、外部の倉庫に委託できるサービスを指します。

小ロット対応サービスの定義と特徴

従来の発送代行は「最低月間300件以上」や「固定費5万円〜」といった条件付きの大規模向けが主流でした。そのため、立ち上げ期や個人ブランドやD2Cスタートアップは対象外になりやすかったです。

一方で、小ロット対応型の倉庫は次のような特徴を持っています。

- 月10件〜でも契約できる柔軟なプラン

- 固定費を抑え使った分だけ支払う従量制

- セット組・同梱など人の手が必要な作業も依頼可能

- 事業拡大に合わせてスケールアップできる体制

つまり「発送が増えても安心」な体制を先に整えられるのが最大の利点です。

一般的な発送代行との違い

一般的な発送代行と比較して、小規模でも導入しやすいサービスを提供しています。

| 項目 | 一般的な発送代行 | 小ロット対応型 |

|---|---|---|

| 最低出荷件数 | 300〜500件/月 | 10〜30件/月からOK |

| 月額固定費 | 5万円〜/月 | 0〜数万円/月(従量課金) |

| 作業内容 | 標準化中心、柔軟性低い | 手作業・カスタム対応に強い |

| 契約期間 | 年単位が多い | 短期・スポットも可 |

| 対応顧客 | 中〜大規模事業者 | 小規模EC、D2C、個人事業主 |

この違いを理解しておくことで、「どんな倉庫を探すべきか」が明確になります。特にブランドとして梱包品質を重視するD2C事業では、発送スピードだけでなく柔軟な対応力が競争優位になります。

小規模ECが利用しやすくなった背景(EC市場の変化)

ここ数年でD2Cブランドやクラファン発のECも多く見られます。。それに伴い、少量・多品種・変動出荷への対応を強化する倉庫が登場しています。背景には次の3つの市場変化があります。

- EC事業の多様化 小規模事業者や個人ブランドの参入増加

- 出荷作業の人手不足 企業が外部委託によって主力業務のリソースを確保

- 倉庫DXの進展 WMSなどシステム連携により少量でも効率的に運用可能に

つまり今は小ロットだからこそ、早く外注化して成長スピードを上げる時代になっています。

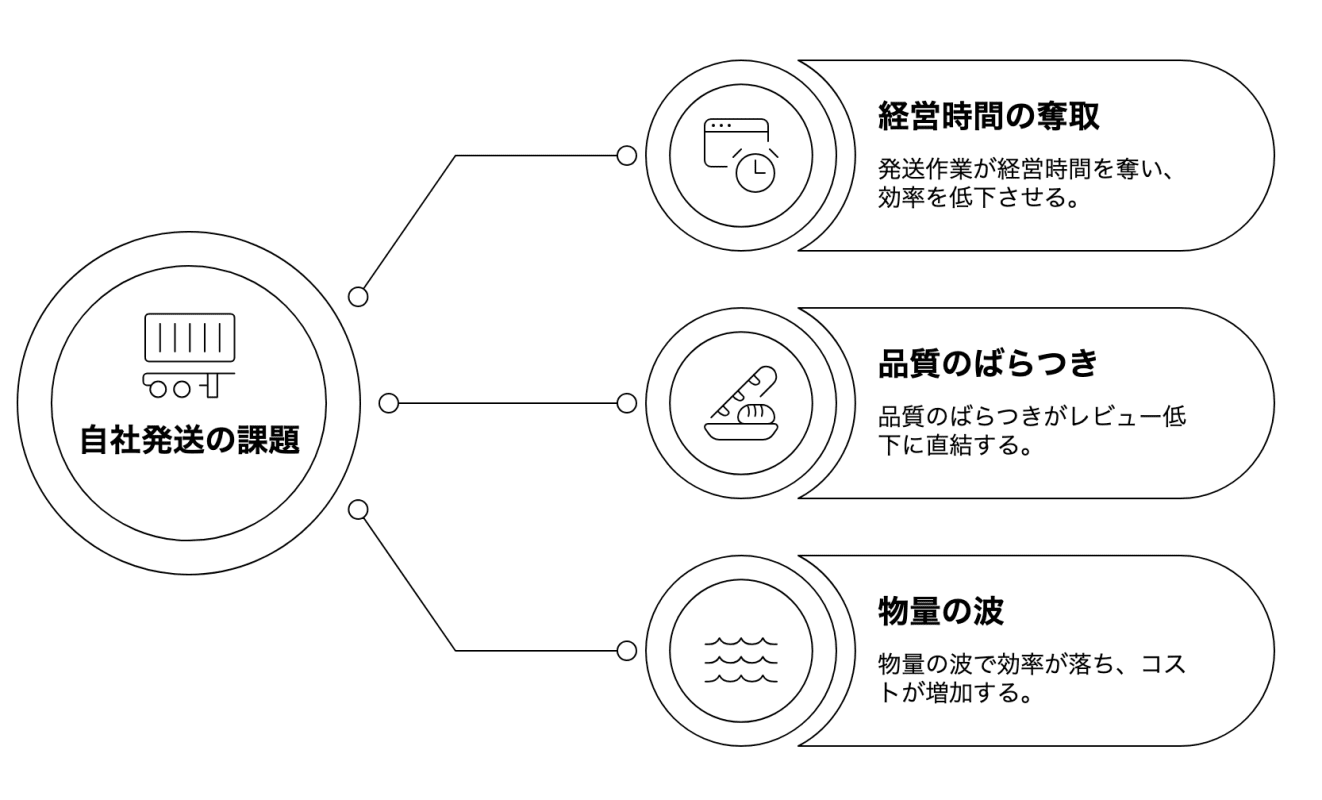

自社で発送し続ける「時間・品質・コスト」の3つの課題

ECやD2Cの立ち上げ期には、「まだ自分たちで対応できるから」「出荷数も少ないから」と、自社発送を続けるケースが多く見られます。

しかし件数が増えるにつれて、発送作業が日常業務を圧迫し、ビジネス全体の成長を鈍化させる原因になります。ここでは、自社で発送を続けることで生じる3つの課題を整理します。

発送作業が経営時間を奪う

最も深刻なのは、経営や企画に割くべき時間が「発送作業」に取られてしまうことです。1件あたり10〜15分かかるピッキング・梱包・ラベル貼り・発送処理を、月100件行えば15〜25時間。小規模チームでは、週に1日は発送作業で潰れてしまう計算になります。

発送業務は定常的でありながら季節波動や注文の偏りによって負担が急増します。その結果、マーケティング施策や新商品の企画、顧客対応といったコア業務が後回しになり、成長の機会を逃すことになります。

品質のばらつきがレビュー低下に直結する

自社発送のままでは、担当者の経験やコンディションによって梱包品質が一定になりにくいという問題があります。封入ミスやラベルの貼り間違い、緩衝材不足による破損などは、顧客の不満や返品につながりやすく、レビューの低下を招きます。

ECやD2Cでは、配送時の第一印象がそのままブランドの信頼度につながります。特にギフト用途や単品リピート商材の場合、「梱包の丁寧さ」が再購入率を左右します。

自社スタッフの手が足りない状況でこの品質を維持するのは、想像以上に難しい課題です。

物量の波(繁忙期・閑散期)で効率が落ちる

発送業務は、繁忙期と閑散期で必要なリソースが大きく変動します。繁忙期には残業や臨時スタッフで対応し、閑散期には倉庫スペースや人件費が余る。

この変動を自社だけで吸収するのは非効率です。

特に少人数で運営している企業では、出荷波動への対応が生産性を著しく下げます。安定した発送体制を維持するためには、作業を一部または全部を外部に委託し、固定費を変動費に変える発想が必要です。

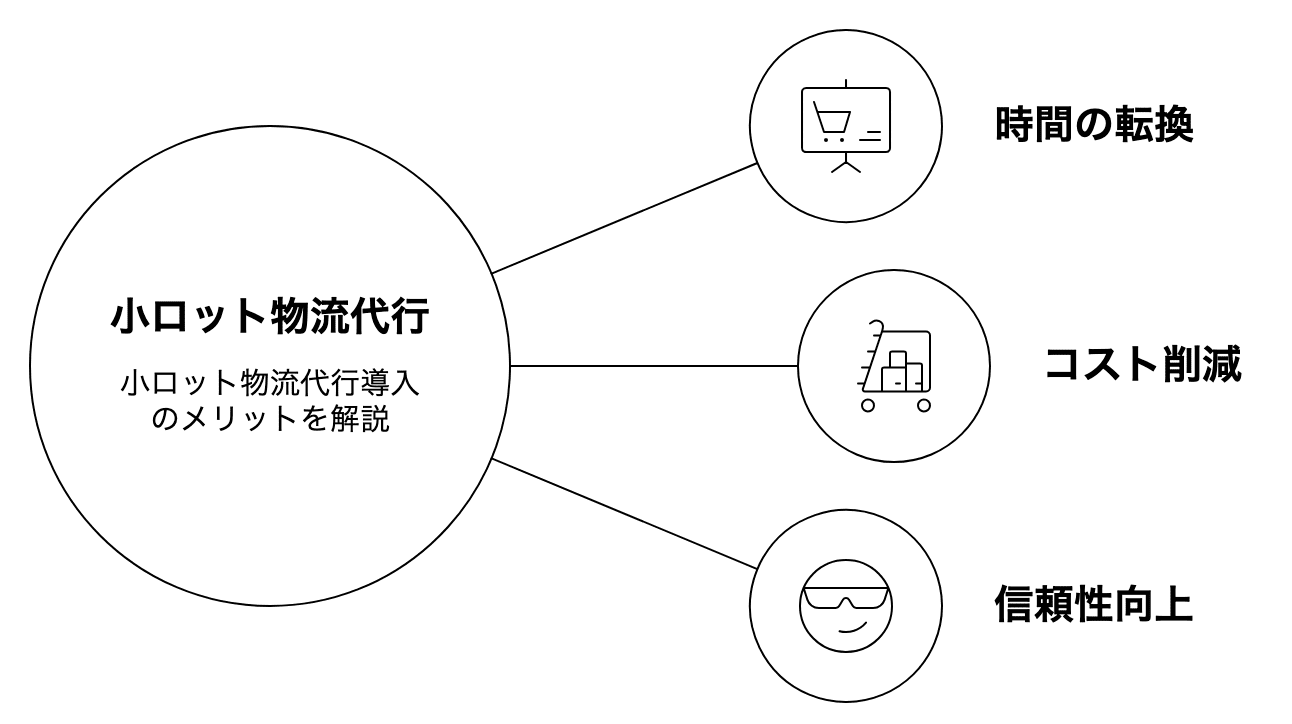

小ロットで物流代行を導入するメリット

小ロット段階で物流代行を取り入れることは、早すぎる判断ではなく、むしろ成長に向けた投資判断です。発送業務を外部化することで、単に作業時間が減るだけでなく、経営・顧客体験・コスト構造の三面で大きな効果を得られます。

ここでは、小規模ECやD2Cブランドが外部倉庫を導入する具体的なメリットを整理します。

時間を発送作業から販売活動へ転換できる

発送代行を導入する最大の利点は、経営者や担当者が「本来やるべき仕事」に時間を取り戻せることです。発送作業や在庫整理に追われる時間を、販売戦略、広告運用、クリエイティブ制作に充てられるようになります。

物流業務の外部化は、単なるコスト削減ではなく「リソースの再配分」です。少人数のチームであっても、物流を任せることで一人あたりの生産性を高めて、事業全体を拡張させる基盤を作れます。

倉庫を借りるより低コストで始められる

自社で倉庫を借りて運用する場合、賃料・初期設備費・人件費などの固定費が発生します。特に小ロット出荷の段階では、この固定費が利益を圧迫しがちです。

一方、物流代行を活用すれば、必要な分だけ支払う変動費型の仕組みに切り替えられます。月に数十件の出荷でも無駄がなく、出荷量の増減に合わせてコストを調整できます。さらに、運送会社との契約や資材調達も代行側で完結するため、管理の手間も減ります。

結果として、「物流費を固定費から変動費へ転換できる」点が、経営上の大きな強みになります。

ミス防止と在庫の可視化による信頼性向上

発送代行を行う倉庫では、倉庫管理システム(WMS)を活用して在庫をリアルタイムに可視化します。入庫・出庫・返品などのデータをオンラインで確認できるため、在庫トラブルを防ぎ、販売計画を立てやすくなります。また、倉庫スタッフが定められた手順に沿って検品・梱包を行うため、出荷ミスのリスクも大幅に減少します。自社発送では難しい品質の均一化を実現し、顧客に「いつ届いても安心」という印象を与えられます。

ブランドや商品が成長する段階でこの信頼基盤を整えておくことで、レビュー・リピート・紹介といったロイヤル顧客の形成にもつながります。

よくあるお困りごと別に見る小ロット発送の悩みと解決策

小ロットでECを運営していると、「うちの規模でも頼めるのかな?」「こんな作業もお願いできるのかな?」といったご相談を多くいただきます。

ここでは、特にご相談の多い5つのケースを紹介します。自社の状況に近いものがあれば、ぜひそちらもご覧ください。

1. 梱包やラッピングなど人の手が必要な作業を外注したい

ギフト包装、のし掛け、チラシ同梱、セット組など、機械化が難しい手作業はブランド体験を左右する重要な工程です。大手倉庫では対応が難しい細かな作業も、小ロット・多品種に対応した倉庫なら柔軟に引き受けることが可能です。

EC通販物流代行サービス(株式会社MOTOMURA)はこちら

2. クラウドファンディングの発送を一時的にお願いしたい

クラウドファンディングで想定を超える注文が入り、発送対応に追われるケースは少なくありません。一時的な大量出荷でも、スポット契約で柔軟に対応できる倉庫を選べば、限られた期間でも安定した発送体制を実現できます。

3. 自宅や事務所の在庫スペースが限界。外部保管したい

商品が増えるたびに段ボールが積み上がり、作業スペースや動線を圧迫してしまう。そんな課題を抱えるECスタートアップは少なくありません。在庫を外部倉庫に預けることで、保管環境・温度管理・在庫の可視化といった「安心と余白」を得られます。

小規模向け在庫保管発送サービス(株式会社MOTOMURA)はこちら

4. 繁忙期やセール時の一時的な出荷増にも対応したい

クリスマス、年末商戦、キャンペーン期など、「今だけ出荷量が増える」タイミングに対応できる体制を整えておくことは重要です。繁忙期だけ外部倉庫に委託できるスポット契約なら、人件費を一定に保ちながら安定した出荷対応を維持できます。

繁忙期・スポット出荷対応サービス(株式会社MOTOMURA)はこちら

5. ラベル貼りやセット組など、スポットで手作業を依頼したい

「ラベル、シール貼りなど手作業を単発や必要な時だけ作業をお願いしたい」 そんなニーズにも応えられるのが、手作業・アッセンブリ対応のサービスです。ラベル貼り、検品、セット組など、人の手が必要な業務を部分的に外部化できます。

手作業・物流加工サービス(株式会社MOTOMURA)はこちら

小ロット対応の発送代行を選ぶときの5つのチェックポイント

発送代行サービスは多くの企業が提供していますが、どれも同じではありません。

特に小ロットで委託を検討する場合、価格やスピードだけで判断すると、思わぬトラブルにつながることがあります。

ここでは、サービス選定の際に確認しておきたい5つの重要なポイントを紹介します。

1. 最低ロット数・固定費が柔軟か

多くの倉庫では、月間出荷件数や固定費に下限を設定しています。たとえば「月300件以上」「固定費5万円から」といった条件がある場合、小規模事業者には負担が大きくなります。

小ロット対応の発送代行を選ぶ際は、最低ロット数が何件から利用できるか、固定費が従量制であるかを確認することが重要です。また、契約期間に縛りがないかどうかも見落としがちなチェックポイントです。試験導入ができる倉庫であれば、実際の運用を確かめながら安心して委託を始められます。

2. 梱包・同梱などの手作業対応ができるか

小規模ECやD2Cブランドでは、商品に手作業を伴う工程が多く存在します。ギフト包装、チラシやノベルティの同梱、ラベル貼りやセット組など、細やかな対応がブランド体験を支えます。

自動化された大規模倉庫ではこうした作業を受け付けないケースもあるため、人の手による柔軟な対応が可能かどうかを確認することが欠かせません。自社ならではの仕様や季節ごとの施策に対応できる倉庫を選ぶことで、品質と顧客満足度の両立が可能になります。

3. システム連携(WMS)で在庫がリアルタイムに見えるか

倉庫のデジタル対応は、物流代行の信頼性を大きく左右します。WMS(倉庫管理システム)を導入している倉庫では、在庫数や出荷履歴をオンラインで確認でき、販売側が即座に在庫状況を把握できます。

この可視化ができていないと、在庫ズレや販売機会損失が発生しやすくなります。また、ECモールや受注管理ツール(Shopify、ネクストエンジンなど)とのAPI連携に対応している倉庫を選べば、受注から出荷までを一貫して自動化でき、日々の業務負担を大幅に軽減できます。

4. チャットや電話など、担当者と直接やり取りできる体制があるか

小ロット事業者にとって、対応の速さやコミュニケーションの取りやすさは非常に重要です。運用ルールの変更や作業追加などをスムーズに行うためには、担当者と直接つながる体制が欠かせません。

チャットツールや定期ミーティングでやり取りできる倉庫であれば、「ちょっと確認したい」「仕様を変更したい」といった要望にも迅速に対応してもらえます。

5. 倉庫環境とセキュリティが整備されているか

商品の保管環境は、品質に直結します。湿度や温度管理、清掃状態、作業環境の整理整頓が行き届いている倉庫かどうかを確認しましょう。

実際に見学できる倉庫であれば、現場の雰囲気や管理体制を自分の目で確かめることができます。

また、情報セキュリティ対策も重要です。顧客データや出荷情報を扱う以上、データ管理やアクセス制限のルールが明確な企業を選ぶことで、リスクを最小限に抑えられます。

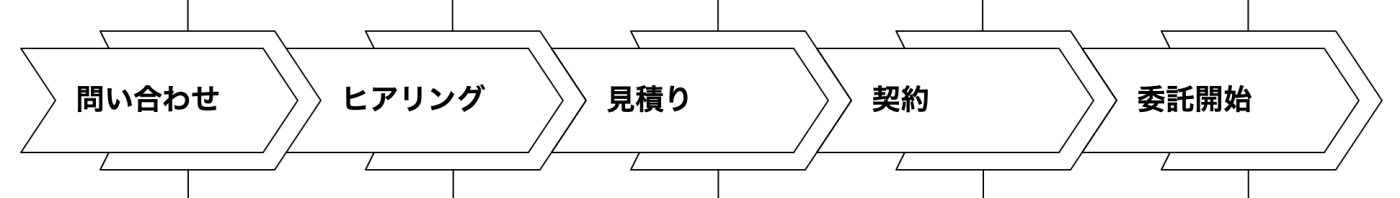

導入の流れとスムーズに始めるコツ

「発送代行をお願いしたいけれど、どんな準備が必要なのか分からない」

こうした声は、初めて物流を外部委託する企業からよく聞かれます。実際のところ、導入の流れは非常にシンプルで、事前に整理しておくポイントを押さえればスムーズにスタートできます。

お問い合わせ・相談

まずは現状の出荷件数や課題、希望する作業内容を伝えます。この段階では、倉庫側から最適なプランや契約形態を提案してもらえるため、具体的な数字が決まっていなくても問題ありません。

ヒアリング・内容確認

商品特性(サイズ・形状・梱包方法)や入出荷の頻度、繁忙期の波などを確認します。この段階で、同梱物や資材の仕様、ラッピングなどのオプション作業についても整理しておくと、後のトラブルを防げます。

見積り・提案

ヒアリング内容をもとに、費用と運用方法の提案が行われます。料金だけでなく、作業範囲・対応可能な数量・リードタイム(出荷までの時間)などの条件を必ず確認しましょう。

契約・準備

見積りに納得したら契約を締結します。契約後は、商品マスター(SKUリスト)や出荷指示の方法を共有し、入庫スケジュールを確定します。倉庫側でシステム登録やレイアウト設定を行うため、事前に必要な情報を整えておくことがスムーズな立ち上げにつながります。

入庫・業務開始

商品の納品・検品後、在庫登録を行い、出荷指示を出すことで運用がスタートします。初回は少量のテスト出荷を行い、梱包品質や発送スピードを確認すると安心です。

始める前に準備しておくと良いこと

物流代行を始める前に、次の3点を整理しておくと導入がスムーズです。

- SKUリスト(商品情報):商品名・JANコード・サイズ・重量などをまとめておく

- 資材情報:使用したい段ボールや緩衝材、ラッピング資材の有無を明記

- 作業仕様書:セット組、封入物、のし掛けなど特殊作業の指示書

これらをExcelやスプレッドシートでまとめ、倉庫と共有できる状態にしておくと、ヒアリングや立ち上げ時の確認作業が短縮されます。

スムーズに委託を進めるコツ

導入初期で最も重要なのは、「倉庫との情報共有の精度」です。作業フロー・納期・仕様変更などを都度確認し合える関係性を築くことで、ミスを防ぎ、安心して運用を任せられます。さらに、担当者との定期ミーティングやチャット運用を習慣化しておくと、季節波動や販促施策にも柔軟に対応できます。

この体制を整えておくことが、長期的な物流パートナーシップを築くための第一歩になります。

小ロットだからこそ、信頼できる物流パートナーを

多くのEC・D2Cブランドが成長の途中で直面するのは、「発送が追いつかない」「在庫が見えない」「品質が保てない」という課題です。出荷件数が多くなってから対応するよりも、早期に外部パートナーと体制を築いておく方が、リスクを抑えられます。

小ロット対応の物流代行は、単に出荷を代わりに行うだけではありません。倉庫・人・システムの三要素を通じて、ブランドの成長を支える裏方のパートナーです。

特に小規模・中規模のEC事業では、柔軟に対応できるパートナーを選ぶことが、事業の安定や成長に大きく関わります。在庫数が少なくても、取り扱い商品が多くても、季節ごとに出荷が変動しても、その変化に合わせて動いてくれる物流パートナーがいれば、販売の機会を逃さずに済みます。

株式会社MOTOMURAでは、月1件からの発送代行に対応しています。

私たちは「まだ少ないから」と断ることはありません。 小ロット・小規模のEC事業者様が安心して始められるよう、梱包・同梱・ギフト対応・在庫管理まで、必要な物流業務を一括でお引き受けします。

現場の人の手とシステムの両輪で、丁寧かつ正確な発送体制を構築。 担当者が直接サポートし、貴社の成長段階に合わせた最適な運用を提案します。

「まだ規模が小さいけれど相談してみたい」「どこまで任せられるか知りたい」

そんな段階からで構いません。まずは一度、ご相談ください。 物流の課題を解決し、販売活動に集中できる環境づくりをお手伝いします。

0120-612-675

0120-612-675