EC物流とは、ネット通販(EC)やD2C事業で扱う商品の入庫・保管・梱包・発送・返品など、一連の物流業務を統合的に管理・運用する仕組みのことです。

EC市場の拡大に伴い、出荷量の増加や多品種・小ロット化、スピード配送への対応など、物流の役割は年々重要性を増しています。効率的なEC物流体制を整えることは、単なるコスト削減にとどまらず、顧客満足とリピート率を左右する経営戦略の一部となっています。

本記事では、EC物流の基本的な仕組み・流れ・課題・効率化の方法を体系的に解説します。さらに、WMS(倉庫管理システム)や発送代行サービスとの関係についても触れ、自社に合った物流運用を考えるための実践的な視点を提供します。

なお、当社(株式会社MOTOMURA)では、EC・D2C企業様向けに入庫・保管・出荷・ギフト対応までを一括で行う物流代行サービスを提供しています。

EC物流の見直しや外注化を検討されている方は、EC・通販物流代行サービスのページもぜひご覧ください。

EC物流は、ネット通販やD2C事業における販売活動を支える物流の仕組みです。商品の入庫・保管・梱包・発送・返品対応といったプロセスを、消費者(BtoC)に最適化した形で管理・運用します。

一般的な企業物流が店舗や卸業者への大口配送を中心とするのに対し、EC物流は小口・多頻度・短納期を特徴としています。そのため、「スピード」「正確性」「柔軟な対応力」が特に求められます。

たとえば、1件あたりの出荷量は少なくても、1日に数百〜数千件の注文が入ることも珍しくありません。注文の内容や配送先が毎回異なるため、在庫・梱包・出荷の各工程をリアルタイムで管理する仕組みが欠かせないのです。

目次

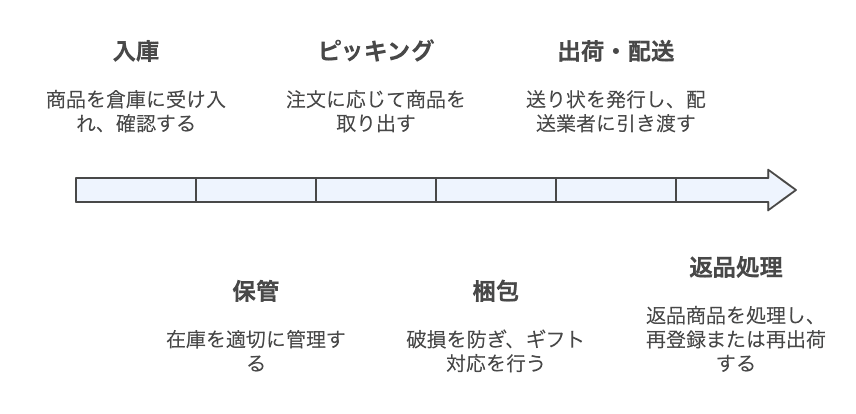

EC物流の主な工程

EC物流では、商品の流れを「入庫」から「出荷」まで一貫して管理します。以下は、代表的な工程とその役割です。

| 工程 | 内容 |

|---|---|

| 入庫 | 仕入れ商品や製造品を倉庫に搬入し、数量・品質を確認。バーコード登録や棚入れを行う。 |

| 保管 | 商品特性に応じて適切な棚や温度帯で在庫を管理。ロケーション(棚番号)ごとに記録する。 |

| ピッキング | 注文内容に応じて対象商品を棚から取り出す。バーコードスキャンやリスト照合でミスを防止。 |

| 梱包 | 商品の破損を防ぐ緩衝材の封入、チラシやギフト包装などの付加作業を実施。 |

| 出荷 | 送り状発行、ラベル貼付、配送業者への引き渡し。出荷データをECサイトに自動反映する。 |

| 返品処理 | 返品された商品の検品・再登録・再出荷や廃棄処理を行う。 |

これらのプロセスが途切れなく連携することで、スムーズでミスの少ない出荷体制を構築できます。特に、倉庫管理システム(WMS)を導入した倉庫では、各工程の情報がリアルタイムに可視化され、誤出荷や在庫ズレを防止できます。

一般物流との違い

「物流」という言葉自体は製造・卸・販売などあらゆる業界で使われますが、EC物流には次のような特徴があります。

| 比較項目 | 一般物流 | EC物流 |

|---|---|---|

| 配送先 | 店舗・卸業者(BtoB) | 個人消費者(BtoC) |

| 出荷単位 | ケース単位・パレット単位 | 1点単位・小口配送 |

| 出荷頻度 | 定期・大量出荷 | 不定期・高頻度・多品種少量 |

| 求められる要素 | コスト効率・輸送最適化 | スピード・正確性・柔軟性 |

つまりEC物流は、「スピード」「正確性」「柔軟性」のバランスをとりながら、変動の激しい需要に対応するオペレーションが求められる分野です。そのため、発送代行サービスやフルフィルメントなどの外部委託を組み合わせる企業が増えています。

システム連携とデータ管理が支えるEC物流

近年のEC物流は、人の作業だけでなく、システムを介した情報の自動連携によって支えられています。たとえば、在庫管理システムとECカートを連携させることで、注文データから出荷完了までの流れをシームレスに処理できます。

- ECサイト(Shopify、楽天、Amazonなど)から注文データを取得

- WMS(倉庫管理システム)にデータが連携され、出荷指示が自動作成

- ピッキング・梱包・出荷情報がリアルタイムで更新

- 配送ステータスが自動でECサイトや顧客に反映

このように、EC物流ではデジタル化と自動化が効率化の鍵となっています。次章では、なぜ今「EC物流」がこれほど重要視されているのか、その背景を詳しく見ていきましょう。

EC物流が注目される背景

近年、EC市場の拡大に伴い、物流は単なる「モノを運ぶ仕組み」ではなく、顧客体験(CX)を支える中核機能として注目されています。特にD2CブランドやEC事業者にとって、物流の質はブランドの信頼やリピート率に直結する重要な要素です。

1. EC市場の成長とともに物流の役割が拡大

最新データで見るEC市場の拡大

近年のEC市場の拡大が、物流における「量」「スピード」「複雑性」の増大を促しています。

経済産業省の最新調査でも、BtoC-EC・BtoB-ECともに前年を上回る成長を示しており、

EC物流の体制構築が企業競争力に直結する状況が明らかになっています。

| 区分 | 2024年市場規模 | 前年比 | 備考 |

|---|---|---|---|

| BtoC-EC(消費者向け) | 26.1兆円 | +5.1% | EC化率 9.8% |

| BtoB-EC(企業間取引) | 514.4兆円 | +10.6% | EC化率 43.1% |

| CtoC-EC(個人間取引) | 2.5269兆円 | +1.82% | フリマアプリ等が牽引 |

出典:経済産業省「令和6年度 電子商取引に関する市場調査」(2025年8月26日公表)

これらの数値から、EC市場は“量”の拡大に加えて“取引形態の多様化(BtoB・CtoC)”も進んでいることが分かります。EC物流としては、出荷件数の増加とチャネル多様化に対応できる、在庫可視化・自動連携・誤出荷防止を前提とした運用設計が必須条件になっています。

経済産業省の統計によると、日本のBtoC EC市場は年々拡大を続け、ファッションやコスメ、食品など日常消費財のオンライン購入が当たり前になっています。この中で、「注文してから届くまでの体験」が顧客満足の指標になりつつあります。

つまり、EC物流は単なるコストセンターではなく、顧客満足と事業成長を両立させる戦略領域へと進化しています。

2. 顧客体験を左右する「配送品質」と「スピード」

ECでの購買体験は、商品が届くまでが一連のプロセスです。どれだけ商品ページやマーケティングを工夫しても、配送遅延や梱包不備があれば評価は一瞬で下がります。

特にD2Cブランドでは、梱包の丁寧さや箱を開けた瞬間の印象がブランド体験そのものです。そのため、多くの企業が「配送品質」や「ラッピング・同梱内容」にまでこだわり、物流をブランディングの一部と捉えるようになっています。たとえば、同梱物の工夫は、リピート率を高める代表的な施策の一つです。

3. D2C・サブスク型ビジネスでは「継続性」が鍵

D2Cやサブスクリプション型ビジネスでは、顧客との接点が「配送体験」に集約されます。毎月の定期便がきちんと届くか、梱包状態が安定しているか——これらが顧客維持率やLTV(顧客生涯価値)を左右します。

物流が安定していないと、解約やクレームに直結するため、サブスク型企業ほど「仕組みとしての安定性」を重視しています。安定稼働のためには、在庫・梱包・配送の情報がシステムで一元化されていることが欠かせません。

4. 物流はマーケティングと直結している

近年、物流は単なるオペレーションではなく、マーケティングの一部として活用されるようになっています。開封時の体験を意識したパッケージデザインや、同梱チラシ・試供品・ブランドメッセージカードなど、配送を通じてファン化を促す仕掛けが増えています。

これは、SNSでの「開封投稿」や口コミを生むきっかけにもなり、結果として自然なブランド拡散につながります。物流現場がブランド体験の延長線上にあるという認識が、いまのEC経営では当たり前になりつつあります。

5. 成長に欠かせない「仕組み化」とデータ活用

EC事業が拡大すると、出荷件数やSKU(品目数)が増え、属人的な管理では対応しきれなくなります。そこで重要になるのが、「人に依存しない仕組み化」とリアルタイムな在庫可視化です。

特に、在庫ズレや欠品を防ぐためには、システムを活用した一元管理が欠かせません。もし現状の運用で在庫誤差や出荷ミスが増えている場合は、在庫管理の仕組みを見直すことが最初の一歩です。

また、成長フェーズの企業ほど、倉庫や出荷体制を定期的に見直すことが成果につながります。実際の現場を確認する際は、倉庫見学で確認すべきポイントを参考にすると効果的です。

このように、EC物流は「商品を届ける」だけでなく、顧客体験・ブランド価値・事業成長を支える基盤です。

EC物流の課題とその解決策

EC市場が拡大する一方で、物流現場では人手不足や業務の複雑化など、さまざまな課題が顕在化しています。ここでは、EC事業者が直面しやすい代表的な課題と、それに対する改善の方向性を整理します。

1. 多品種・小ロット化による作業負荷の増大

ECの多様化に伴い、SKU(商品種類)が増加し、小ロットで多頻度の出荷が一般的になっています。この傾向は、特にアパレル・コスメ・雑貨などのD2Cブランドで顕著です。

一方で、SKUが増えるほど「ピッキングの難易度」や「保管ロケーションの管理コスト」も上昇します。これを放置すると、出荷スピードの低下や誤出荷リスクの増加につながります。

作業を属人化させず、ロケーション管理を明確化することが重要です。在庫・棚番をデータで管理する仕組みを導入し、作業を見える化することで、誰でも同じ品質で出荷できる体制を作れます。

2. 在庫ズレ・誤出荷などのヒューマンエラー

EC物流の現場で最も多いトラブルが、在庫数のズレや誤出荷です。「在庫があると思ったら欠品していた」「違う商品を発送してしまった」などのミスは、顧客満足度を大きく損ねます。

人手に頼らず、在庫・出荷をシステムで自動管理する仕組みを整えることが効果的です。バーコード照合やロット管理を取り入れることで、ミス発生率を大幅に削減できます。在庫管理の見直しポイントは、在庫管理とは?在庫管理の方法とメリットで詳しく解説しています。

3. 繁忙期やセール時の出荷波動への対応

EC事業では、キャンペーンやセール、SNSの拡散などで一時的に出荷量が急増することがあります。繁忙期に人員を確保できず、通常時と同じ体制で運用してしまうと、出荷遅延やミスが増加します。

作業を平準化するために、出荷スケジュールの事前シミュレーションや、可変的な人員配置を想定しておくことが必要です。また、繁忙期に柔軟対応できる物流パートナーを持つことが、安定稼働の大きな支えになります。

4. データ連携・システム統合の遅れ

受注・在庫・出荷が別システムで管理されていると、データの整合性が取れず、二重入力や処理遅延が発生します。これが、出荷ミスや在庫ズレの根本原因になっているケースも少なくありません。

ECカート・受注管理・倉庫管理をシームレスに連携する仕組みを整えることが重要です。特に成長フェーズでは、倉庫管理を自動化するシステムの導入や、外部連携に強い物流パートナーを選ぶことが有効です。

もし自社での導入が難しい場合は、すでに連携環境を整えている倉庫を選ぶ方法もあります。実際に現場を確認する際は、倉庫見学で確認すべきポイントをチェックリストとして活用すると安心です。

5. 人手不足とノウハウ継承の課題

慢性的な人手不足は、物流業界全体の課題です。特にEC物流では、細かな梱包やギフト対応など手作業が多く、作業の熟練度に品質が左右される傾向があります。

マニュアル化や定期教育のほか、作業工程をシステムで記録・共有することでノウハウを蓄積できます。また、属人化を防ぐために、手作業に強い外部倉庫を利用するのも一つの選択肢です。

とくにギフト包装やチラシ封入など、ブランド体験に直結する工程では、品質を維持しながら効率化できる体制を構築することがポイントです。

このように、EC物流の課題は「作業量」だけでなく、「情報の精度」や「現場の仕組み化」といった構造的な要因によって引き起こされるケースが多いのが実情です。

こうした課題を解決するためには、日々の作業を見える化し、データに基づいて管理できる仕組みが欠かせません。その中核を担うのが、次に紹介する倉庫管理システム(WMS)です。

EC物流を支える仕組みとデジタル化の流れ

EC物流は、単に「商品を運ぶ仕組み」ではありません。在庫管理・受注処理・梱包・出荷・配送まで、すべてがつながった一連のオペレーションです。その中で近年、業務の効率化と精度向上を目的に物流のデジタル化が急速に進んでいます。

1. アナログ管理からデータ連携へ

従来の倉庫運用では、入出庫や在庫数を紙伝票やExcelで管理していました。しかしECでは1日あたり数十〜数千件の注文が発生するため、手作業では追いつかなくなります。そのため現在では、受注データと倉庫データをリアルタイムで連携させる仕組みが主流になっています。

こうしたデータ連携により、「どの商品がどこにあり、いつ出荷されたのか」を正確に把握できるようになります。在庫ズレや誤出荷を防ぎ、効率的に作業を進めることが可能です。

2. 倉庫管理システム(WMS)が支える物流の可視化

物流のデジタル化を支える中心的な仕組みがWMS(倉庫管理システム)です。 WMSは、商品の入庫から保管・ピッキング・出荷までをシステム上で管理し、現場を可視化するためのツールです。

たとえば、ピッキングリストを自動生成して作業効率を高めたり、バーコード照合で誤出荷を防いだりといった運用が可能になります。また、複数の販売チャネル(自社EC・Amazon・楽天など)で発生する注文情報を一元管理し、在庫数を自動更新する仕組みも一般的です。

このように、WMSは「人の経験に頼っていた倉庫業務を、データで管理できるようにする仕組み」として、EC物流の品質を支える中核となっています。詳しくは、WMSの基礎と活用法で仕組みや導入効果を詳しく解説しています。

3. データの見える化がもたらす業務改善

デジタル化によって、物流現場での「見えないコスト」を把握できるようになりました。たとえば、入庫・梱包・出荷の作業時間や、誤出荷率・在庫回転率といったデータを可視化することで、どこに改善の余地があるかを分析できるようになります。

この見える化が進むことで、企業は「勘と経験」ではなく、データに基づいた運用改善が可能になります。定期的な業務レビューを行うことで、出荷精度の向上や人員配置の最適化にもつながります。

4. 自社で抱え込まない“委託型運用”へのシフト

ECの成長とともに、物流業務をすべて自社で行うのは難しくなっています。在庫管理や発送を外部の専門業者に委託し、システムで情報を共有する「発送代行」や「物流アウトソーシング」が一般化しています。

こうした外部委託のメリットは、自社のリソースを販売やマーケティングに集中できることです。また、繁忙期やセール時など、物量変動への柔軟な対応も可能になります。特にシステム連携が整った倉庫であれば、リアルタイムで在庫・出荷状況を確認できるため、運用の透明性も高まります。

5. 物流の役割は“体験価値の提供”へ

物流は今、単なるコスト削減の対象から顧客体験を支える価値提供の仕組みへと変化しています。梱包の美しさや開封体験、同梱チラシなどを通じてブランドの世界観を届ける「ロジスティクス×ブランディング」の時代です。

つまり、物流のデジタル化とは単なる効率化ではなく、品質と体験価値を両立するための進化なのです。その基盤としてシステムやデータが機能し、ブランドを裏側から支えています。

このように、EC物流の現場では「デジタル化」と「外部パートナー活用」が進み、より高い品質と効率を両立する時代に移行しています。次の章では、こうした仕組みを実際に運用するうえでの注意点と、倉庫選定のポイントを解説します。

EC物流を委託するときのポイントと注意点

EC事業の規模が大きくなるにつれ、「発送作業が追いつかない」「保管スペースが足りない」といった課題が生じます。こうしたときに選択肢となるのが、発送代行や物流アウトソーシングなど、倉庫への委託運用です。

ただし、委託先を誤るとコストが増えたり、顧客体験に影響したりすることもあります。ここでは、外部倉庫を選定する際に押さえておくべき主要なポイントと、導入時の注意点を解説します。

1. 対応範囲を明確にする

倉庫によって対応できる範囲は大きく異なります。保管・出荷に特化している倉庫もあれば、検品・ラベル貼り・ギフト包装・セット組など、細かな作業まで対応している倉庫もあります。

とくにECやD2Cでは、同梱物や梱包品質がブランド体験に直結するため、柔軟な手作業対応が可能かどうかを事前に確認することが重要です。

こうした“手作業型の物流対応”のメリットは、手作業対応の発送代行とは?費用・対応範囲を解説でも詳しく紹介しています。

2. システム連携と情報共有体制をチェックする

委託後に最もトラブルになりやすいのが「情報の共有不足」です。出荷状況・在庫数・返品データをタイムリーに把握できないと、在庫ズレや遅延が発生するリスクが高まります。

そこで重要なのが、ECカートや受注管理システムと倉庫システム(WMS)が連携しているかです。リアルタイムで情報が共有される環境であれば、問い合わせ対応や在庫確認のスピードも大幅に向上します。

実際、WMSを導入している倉庫では出荷進捗がオンラインで見えるため、「今どの注文が処理中か」「どの在庫が残っているか」が即座に確認できます。システム環境の整った倉庫ほど、安定した運用と信頼性の高いデータ管理が可能です。

3. 繁忙期や急な出荷増への対応力

EC事業では、セールやキャンペーン時に出荷量が一気に増えることがあります。 こうした繁忙期に安定して稼働できるかどうかは、倉庫の実務力を測る重要な指標です。

人員体制・稼働時間・リカバリー対応など、柔軟なオペレーションが可能かを確認しましょう。特に「土日出荷対応」「夜間入庫」など、現場の運用フレームを具体的に把握しておくことが大切です。

倉庫の体制を確認する際は、実際に現地を見て確認するのがおすすめです。見学時のチェック項目は、倉庫見学で確認すべき17のチェックポイントで詳しく紹介しています。

4. コストだけで選ばない

物流コストは、入庫・保管・出荷・梱包・配送などの要素で構成されています。 単価が安い倉庫ほど、サービス範囲が限定されているケースも多く、結果的に追加費用が発生してしまうこともあります。

見積もりを比較する際は、基本料金に何が含まれているか、追加費用(手作業・返品処理など)の発生条件、繁忙期の料金変動の有無といった費用構造の透明性を確認しましょう。

費用の内訳や比較方法については、発送代行の費用相場と比較ポイントを参考にすると整理しやすくなります。

5. コミュニケーション体制とレスポンス

EC物流は、毎日の小さな変更や問い合わせの積み重ねです。そのため、システムだけでなく、人によるサポート体制の質も大きな判断基準になります。

たとえば、専任担当者がついて運用改善をサポートしてくれる倉庫と、問い合わせがフォーム経由のみの倉庫では、対応スピードや柔軟性がまったく異なります。物流は任せて終わりではなく、伴走してくれるパートナーを選ぶことが大切です。

6. トライアル導入やテスト出荷を活用

初めて倉庫を利用する場合、小ロットでテスト出荷を行うのがおすすめです。実際の作業品質・レスポンス・システム連携の精度を確認でき、契約後のミスマッチを防げます。

少量の在庫から始められる物流代行については、小ロット発送代行サービスも参考になるでしょう。

このように、EC物流を委託する際は「価格」よりも「信頼性」と「柔軟性」が重要です。物流は商品を届けるだけでなく、顧客体験の最終工程を担う重要な領域。ブランドを支えるパートナー選びとして、慎重に検討することが成功への近道です。

EC物流を最適化するパートナー選び

物流を委託する目的は、単に作業を外注することではありません。本来のゴールは、自社の成長に合わせて物流を最適化し、顧客満足度を高めることにあります。

そのためには、委託先の倉庫を「業務請負先」ではなく、共に改善を進めるパートナーとして選ぶことが大切です。

1. 物流を任せるから一緒に作るへ

EC物流は、販売計画やプロモーションと密接に関わる領域です。セール時の出荷増、同梱チラシの変更、ギフト対応など、現場では日々細かな調整が発生します。そのたびに柔軟に対応し、改善を提案してくれる倉庫こそ、信頼できるパートナーと言えます。

実際に、WMSなどの仕組みを活用しながら現場の作業精度を上げていくことで、 誤出荷率や在庫ズレの低減だけでなく、顧客満足度の向上にもつながります。

2.データと人の力を組み合わせた運用

最新のシステムを導入していても、最終的な品質を支えるのは現場の人の判断力です。とくにギフト包装やセット組などの手作業を含むブランドでは、デジタルと人の力のバランスが重要になります。

株式会社MOTOMURAでは、WMSを活用した在庫・出荷のリアルタイム管理に加え、常駐スタッフによる検品・ラベル貼り・ギフト包装などの対応も行っています。システムによる効率化と、人の手による柔軟な品質管理を両立しています。

3. MOTOMURAの強みと対応範囲

- 創業50年以上の実績:メーカー・EC・D2C・個人事業主まで幅広く対応

- 自社倉庫4拠点(埼玉県内):首都圏への当日配送にも対応

- 100名体制の常駐スタッフ:検品・セット組・ギフト包装などの流通加工を自社完結

- WMS導入:在庫・出荷の可視化と誤出荷防止を実現

- 小ロット対応可:スタートアップやクラウドファンディング案件も柔軟に対応

- 土日祝出荷・繁忙期対応:セール・イベント時も安定稼働

これらの運用体制により、品質・スピード・コストのバランスを最適化し、ブランドの成長を裏側から支えています。

詳細は、MOTOMURAの物流代行サービスでご確認いただけます。

4. 倉庫見学・相談から始める物流改善

物流は、実際の現場を見て初めて分かることが多い領域です。「どんな体制で作業しているのか」「どの程度まで柔軟に対応できるのか」など、見学を通じて判断することで、導入後のミスマッチを防ぐことができます。

株式会社MOTOMURAでは、倉庫見学や物流相談を無料で実施しています。課題整理やお見積りの段階から丁寧にサポートし、最適な運用方法をご提案します。

まとめ|EC物流の最適化は、パートナー選びから始まる

EC物流の最適化は、単にコストを削減することではなく、スピード・精度・顧客体験のすべてを底上げする取り組みです。

デジタルと人の力を組み合わせた運用を実現することで、出荷ミスのない安定稼働と、ブランド価値を高める顧客体験の両立が可能になります。

EC物流の仕組みを見直したい方は、まず現場を知ることから始めましょう。 信頼できる倉庫との連携が、ビジネスの成長を支える第一歩です。

0120-612-675

0120-612-675